おはようございます☀

お父ちゃんです!

Netflixが絶好調です。

2025年第2四半期(4~6月期)の売上高は

前年同期比16%増の約1兆6,500億円(110億7,900万ドル)を記録

収益・利益で過去最高を更新しました。

2025年6月には『有料会員数が3億人を突破』という歴史的な節目を迎えています。

この好調さの要因として、広告付きプランの導入と数々のヒット作品の存在があります。

特に「イカゲーム」シリーズの新シーズンは

短期間で7,200万回超えの再生数を記録し、改めてその影響力を見せつけました。

私は最近「イカゲーム」を視聴しました。

同じくヒットドラマの「ペーパー・ハウス」も見たが、こちらは途中で断念。

そして9月には山崎賢人、土屋太鳳出演の「今際の国のアリス」の新シリーズが配信されます。

これら3作品を比較して気づいたのは、

なぜこれらの作品がグローバルでヒットするのかという共通点。

今回は、これらの作品のヒットの共通点を私なりに分析してみました。

▼ ゲーム性の心理学的メカニズム

「イカゲーム」の「だるまさんがころんだ」や「綱引き」、

「今際の国のアリス」の「かくれんぼ」やトランプゲームが、

なぜこれほど視聴者を惹きつけるのか?

「残酷すぎる成功法則」によると、面白いことに含まれる共通要素として、

①勝てること: 勝算が見込める自分なりのゲームを決め、それに取り組む

②斬新であること: 人間の脳はたえず斬新さを求める

③目標: 目標はプレッシャーや脅威にもなりうるが、勝算が見込める形でゲームを定めれば、目標は脅威でなくなる

④フィードバック: 定期的に尋ね、フィードバックをもらう

「イカゲーム」の各ゲームは、まさにこの4要素を完璧に満たしています。

誰もが知っているルールだから「勝てる」と感じられ、

命をかけるという設定で「斬新」さを演出し、

明確な「目標」(生存・賞金獲得)があり、

即座に生死という「フィードバック」が得られる。

この心理学的な仕組みこそが、

単純なゲームを極上のエンターテインメントに変える秘密です。

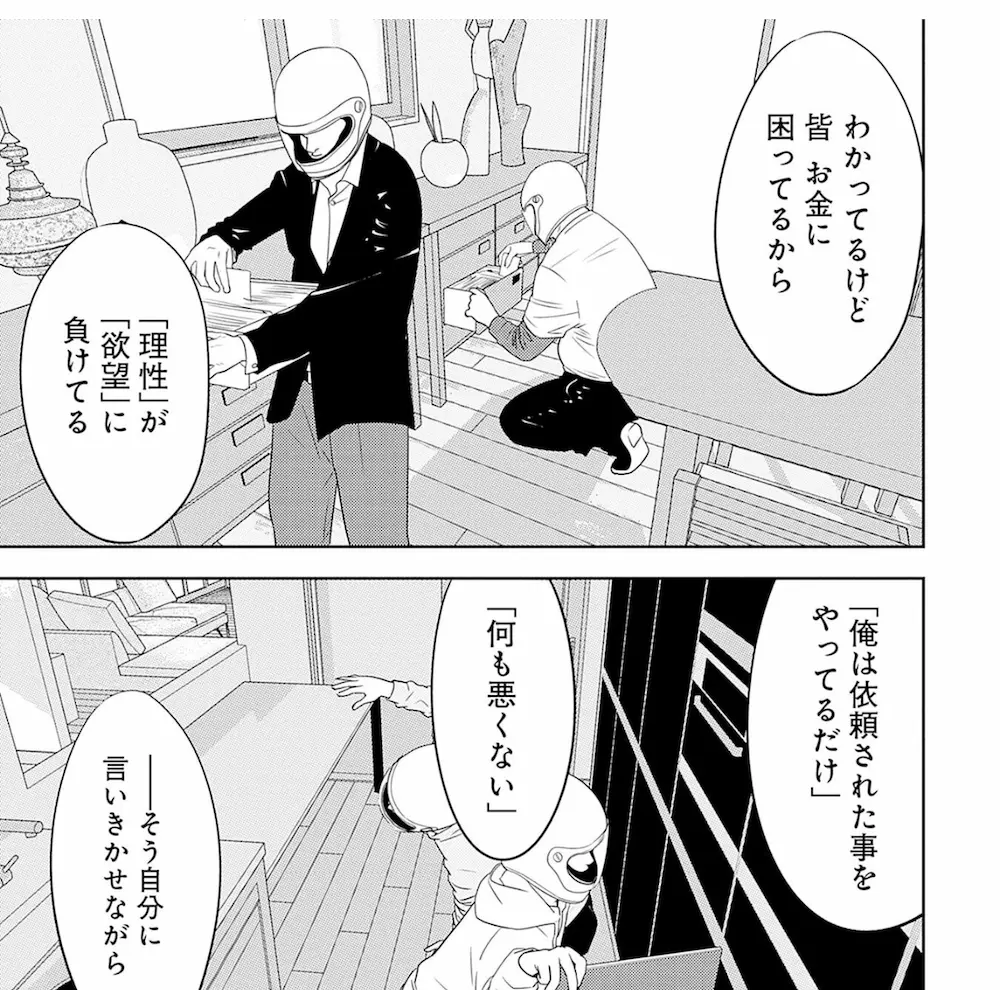

▼ 一発逆転への憧れの不合理性

イカゲーム、ペーパー・ハウスに見られるのは、一発逆転である。

イカゲームの参加者は、多額の借金を抱えている。

ペーパー・ハウスのチームメンバーは、過去に犯罪を犯したことのある者たちで構成されている。

人間は一発逆転に憧れがあるのだ。

「予想通りに不合理」に、人間の不合理な性質が書かれています。

☑️「人に何かを欲しがらせるには、簡単に手に入らないようにする」

☑️「人は持てば持つほど一層欲しくなる」

☑️ 「無料だと、欲しいものがあってもそっちを選ぶ」

「イカゲーム」の参加者たちが巨額の賞金に惹かれるのも、

この心理メカニズムが働いているからではないだろうか。

賞金は「簡単に手に入らない」からこそ、より強く欲しくなる。

そして一度ゲームに参加すると、『所有意識』が働き、

途中で諦めることが困難になります。

宝くじが人々を魅了し続けるのも、

借金を抱えた人が一発逆転を夢見るのも、

すべて同じ心理的メカニズムです。

現実的には割に合わないと分かっていても、

人は一発逆転の可能性に賭けてしまう。

これは人間の本能的な性質なのです。

あなたにも一発逆転への憧れ、ありませんか?

▼ 極限状況での人間性

「人は追い込まれると、本性が出る」

とよく言います。

イカゲームも、ペーパー・ハウスも、今際の国のアリスも

極限状態で様々な判断を下していきます。

極限状況に追い込まれた時の

・人間の選択

・友情と裏切り

・生存をかけた戦い

これらは万国共通の普遍的テーマです。

「今際の国のアリス」が日本発の作品として世界的にヒットしているのも、この文脈で理解できます。

カイジなんかも、同じような手法が使われていますよね!

日本の漫画文化が長年培ってきた「極限状況での人間ドラマ」の手法が、

グローバルな舞台で花開いているのです。

▼ 人間ドラマが生む感情移入

これらの作品に共通するのは、単なるゲームやアクションではなく、

一人一人に背景があって、人間臭さ、人間らしさが垣間見えることです。

極限状況に置かれた時、人はどんな選択をするのか。

仲間を裏切るのか、それとも自分を犠牲にするのか。

登場人物たちの過去の経験や価値観が、その選択に大きく影響します。

だからこそ、視聴者は感情移入し、ハマっていくのだと思います。

「ペーパー・ハウス」を途中で断念したのは、

おそらくゲーム性よりも政治的・社会的メッセージが

前面に出すぎていたからかもしれません。

「イカゲーム」や「今際の国のアリス」の方が、

より純粋にゲーム性と人間ドラマに焦点を当てている印象がありました。

あと、逃走中(鬼ごっこ)もこれに近いものがあると思ったのですが、

Netflixではドラマ部分が少なかったり、鬼ごっこだけで一本はなかなか大変なのかなと。

私達がテレビで見る分には、出演している方(日本の著名人)が

・何をしている人で

・どんな人か

などをある程度知っているから、日本ではウケたけど、

Netflixのようなところではハマらなかったのかなと…

▼ ということで

これが私の分析して出した仮説です。

・誰もが知っているゲーム

・極限状況で人間ドラマ

・一発逆転への憧れ

韓国発の「イカゲーム」

スペイン発の「ペーパー・ハウス」

日本発の「今際の国のアリス」

これらがすべて世界的にヒットしているのは、

まさにこれらの心理学的な普遍性があるからなのかなと。

9月に配信される「今際の国のアリス」シーズン3も、

おそらく同じ法則でヒットすると思います。

「イカゲーム」のヒットは決して偶然ではありません。

人間の根深い心理的欲求と、普遍的な物語の構造を見事に組み合わせた結果なのかなと。

出典元:カモのネギには毒がある 11巻

出版社:集英社

著者名:甲斐谷忍

私たちがこれらのドラマに惹かれるのは、

そこに自分自身の欲望や憧れ、そして人間としての本質を見出すからかもしれません。

現実では味わいたくない物語。

まさにエンタメですね!

━━━━━━━━━━━━━━

今日のコメントテーマは

【九死に一生を得た経験】

です。

イカゲームも、今際の国のアリスも

脱落者は○されるんですね。

皆さんは、九死に一生を得た経験はありますか?

もしあれば教えて下さい‼️

私は今のところ…

ありません🤔

今日もありがとうございました🙇♂

また明日!

お父ちゃんでした👋

コメント